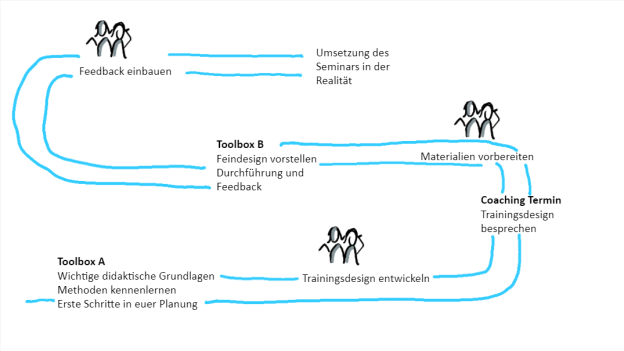

Am 4. und 5. April 2024 fand ein neuer Durchgang der REFAK Toolbox statt. Dieses Jahr wählten wir folgendes Format: In der Toolbox A arbeitet die Gruppe online. Die Toolbox B findet im September in Präsenz statt, dazwischen gibt es ein online Coaching. Die Trainer:innen sind Florian Reiter & Margret Steixner.

Die Toolbox A widmet sich dem Thema der Planung einer Bildungsveranstaltung bzw. eines Seminars. Jede:r Teilnehmer:in erarbeitet ein eigenes Trainingsdesign. Teile davon werden dann in der Toolbox B ausprobiert.

Viele Themen, die in der Toolbox bearbeitet werden, werden auch in der #dimi Serie hier am Refak-Blog behandelt. Deshalb werden auch diese Beiträge immer wieder in der Seminardokumentation erwähnt.

Diese Ziele leiten uns in der Toolbox A

Die Teilnehmenden….

- kennen die wichtigsten Aspekte einer Planungsstruktur und können diese in ein Trainingsdesign übersetzen

- können Lernprozesse passend für ihre Zielgruppe strukturieren (Erwartungen klären, Ziele definieren, Themen finden und bearbeiten, …)

- können beurteilen, welche Methoden für ihr Seminar und die Zielgruppe geeignet sind und diese dementsprechend auswählen und in ein Trainingsdesign integrieren

Folgende Fragen strukturieren den inhaltlichen Ablauf…

- Worum geht’s in der Toolbox: welche Bildungsveranstaltung haben die Teilnehmenden mitgebracht?

- Warum ist ein gute Auftragsklärung auf für Bildungsveranstaltungen wichtig?

- Wie formulieren wir gute Lernziele und warum ist das so wichtig?

- Welche didaktischen Modelle und Prinzipien helfen uns bei der Planung?

- Wie gehen wir es an: von der Grob- bis zu Feinplanung

- und quer zu allem: Methoden, Methodenreflexion & Praxisbezug!

Einstieg in die Toolbox A

Zu Beginn gibt es Möglichkeiten zum Kennenlernen. Die Erwartungen der Teilnehmer:innen werden in breakout rooms besprochen und dann in der Gesamtgruppe mit denen der Trainer:innen abgeglichen. Auch der spezifische Kontext des Seminars wird betont: Die Zielgruppen in der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung sind meist sehr heterogen und der Praxisbezug ist wichtig. Die REFAK ist eine Trainer:innen-Ausbildung, deshalb haben Seminare den speziellen Charakter von Train-the-Trainer.

Die Toolbox A ist entlang der Planungsphasen in der Vorbereitung eines Seminar aufgebaut.

1. Rahmenbedingungen klären

Der erste wichtige Schritt jeder Planung ist die Klärung des Settings, in dem das Seminar stattfinden soll. Zu klären gilt es hier:

- In welchem Kontext findet das Seminar statt (Organisation, Auftraggeber:in, …)?

- Wer ist meine Zielgruppe?

- Was genau ist das Thema und Ziel der Veranstaltung?

- Welche Ressourcen stehen mir als Trainer:in zur Verfügung?

Eine detaillierte Checkliste zur gesamten Seminarplanung findet ihr HIER. Der Teil 1 ist der Auftragsklärung gewidmet.

2. Lernziele formulieren und Orientierung gewinnen

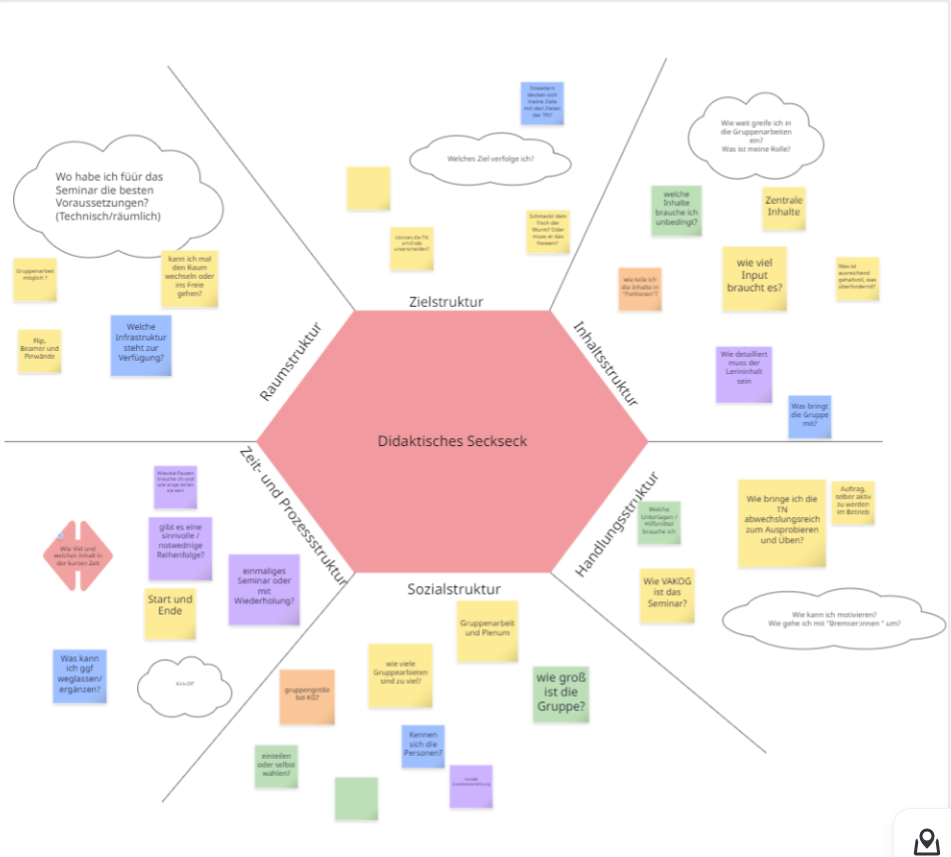

Nun starten wir mit den ersten Schritten, die für die Entwicklung eines Trainingsdesigns hilfreich sind. Um alle Schritte des Planungsprozesses sichtbar zu machen, nutzen wir das „Didaktische Sechseck“. Dieses stellen wir zuerst vor und erarbeiten dann relevante Fragen gemeinsam in einem Whiteboard .

Danach widmen wir uns eingehend der Bedeutung von Lernzielen. Die Teilnehmenden überlegen sich die genauen Ziele für ihre Seminare/Veranstaltungen. Dabei orientieren wir uns an den Taxonomie-Stufen nach Bloom. In diesem Video wird erklärt, wie kompetenzorientierte Ziele formuliert werden können.

Nach der eingehenden Befassung mit der Bedeutung von Lernzielen für die Planung, widmen wir uns zunächst der Auswahl und Reduktion der Lerninhalte.

Bei der Sammlung der Inhalte ist das Prinzip der didaktischen Reduktion ein wichtiges Hilfsmittel, um die Lerninhalte angepasst an die Zielgruppe auszuwählen. Wir beschäftigen uns dazu mit den wichtigsten Aspekten der didaktischen Reduktion, die im #dimi_07 genau erklärt wird.

3. Grobdesign erstellen

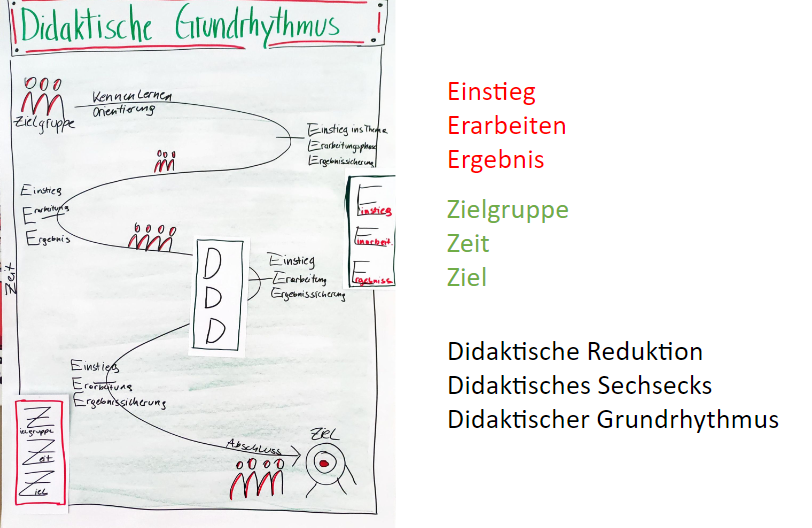

Erst dann beginnen wir mit der eigentlichen Grobplanung. Wir erklären wie sich die 3Z-Formel (siehe unten) in den didaktischen Grundrhythmus integriert lässt und dass sich dieser Grundrhythmus leicht als drei E-Formel beschreiben lässt.

Der „didaktischen Grundrhythmus“ der Lerneinheiten besteht immer aus Einstieg, einer Erarbeitungsphase und der Ergebnissicherung, den wir auch als Praxistranfer bezeichnen können.

Wichtige Überlegungen bei der Grobplanung:

- Welches Ziel verfolge ich bei den inhaltlichen Teilschritten jeweils?

- Wie stehen die einzelnen inhaltlichen Blöcke zueinander? Bauen sie aufeinander auf, ist die Reihenfolge klar festgelegt?

- Gibt es Einzelteile, die flexibel im Seminarablauf eingebaut werden können?

- Gibt es Phasen, in denen parallel an unterschiedlichen Themen gearbeitet werden soll und die erst danach wieder zusammengeführt werden?

- Wie kann ein grober Ablauf aussehen, in dem sich Input, Übungen und Praxistransfer ergänzen?

4. Feinplanung

Erst jetzt geht es an die Feinplanung der einzelnen inhaltlichen Sequenzen und auch erst jetzt, wo die Ziele der einzelnen Blöcke klar sind, kommen die konkreten Methoden ins Spiel. Ein Kassasturz gibt uns Einblick in bekannte Methoden. In einem Methodenbazar erarbeiten die Teilnehmer:innen Methoden für unterschiedliche Ziele/Phasen:

Zur Verfügung steht ein Padlet mit einer Linkliste und diversen weiteren online Ressourcen.

Danach ging es an die Feinplanung einer selbst gewählten inhaltlichen Sequenz mit genauer Zeitangabe, Thema und Methode. Ab hier ist es empfehlenswert, mit einer Vorlage zu arbeiten, z.B. mit einer dieser Seminarplanungsvorlage. Es gibt auch Online Tools, die die für die Planung genutzt werden können.

Wie die Tabelle genau gestaltet wird, ist jedem überlassen, aber eine Feinplanung in dieser Art ist auf alle Fälle notwendig für eine gute Vorbereitung.

5. Reflexionsmomente

An allen drei Tagen gibt es Reflexion- und Diskussionsmöglichkeiten zu auftauchenden Fragen, wie zum Beispiel:

- Wie plane ich den zeitlichen Ablauf realistisch?

- Welche Erfahrungen gibt es zum Einsatz von interaktiven Methoden im Vortrag?

- Wie umgehen mit Themenabweichungen?

- Wie umgehen mit Planänderungen?

- Wie gut funktioniert der Einsatz von Online-Tools?

Toolbox A und B gehören zusammen:

Was gibt es dazwischen zu tun? Jede:r Teilnehmer:in entwickelt ihr eigenes Seminar- oder Trainingsdesign. Dieses wird in einem Coaching in Kleingruppen vorgestellt, besprochen und durch das Feedback der Anderen bereichert.

Wir freuen uns auf das Wiedersehen im September.

Materialien: Hier nochmals alle Materialien auf einen Blick:

- #mm: MethodenMittwoch: Methoden der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung beispielhaft und praxisbezogen beschrieben

- Vorlagen Seminarplanung: Toolbox

- REFAK-Seminarplanungsvorlage

- Link- und Literaturliste

- Checkliste: Rahmenbedingungen von Bildungsangeboten

Trainer:innen: Florian Reiter & Margret Steixner.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen unter gleichen Bedingungen 3.0 Österreich Lizenz.

Volltext der Lizenz